| 高価買取(郵送買取) | 記念切手の買取 | オレンジカード 90%買取キャンペーン | きっぷアルバム 作成サービス |

| 買取強化中のアイテム 硬券入場券のご紹介 | |||

硬券入場券

硬券入場券はきっぷコレクターの間で最もポピュラーな収集アイテムとなります。国鉄、JR、私鉄の硬券入場券、いずれも買取強化しております。

- 国鉄の硬券入場券(前期・10円券〜60円券)

- 国鉄の硬券入場券(後期・80円券〜110円券)

- 国鉄の硬券入場券(後期・120円券〜140円券)

- JRの硬券入場券(発区分記号の導入)

- JRの硬券入場券(JR日付という考え方:国鉄時代の残券)

- JRの硬券入場券(JR日付→JR券で印刷場が変わる例)①

- JRの硬券入場券(JR日付→JR券で印刷場が変わる例)②

- JRの硬券入場券(JR日付とJR券で区別が難しい例)

- JRの硬券入場券(2つの印刷場を持ったJR西日本)

- JRの硬券入場券(JR東海で発区分記号が入る例)①

- JRの硬券入場券(JR東海で発区分記号が入る例)②

国鉄の硬券入場券(後期・120円券〜140円券)

国鉄の硬券入場券は昭和53年7月8日の運賃改定によって入場料金が80円に改定された際に、大阪印刷場を除いて入場券の様式を改めたため、おおきく分けて60円券までの前期券、80円券からの後期券に分類されます。

120円券

|  |

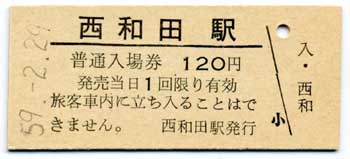

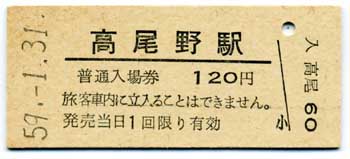

| 根室本線・西和田(にしわだ)駅 | 鹿児島本線・高尾野(たかおの)駅 |

| 発行期間 | 昭和57年4月〜昭和59年4月 | 買取強化度 | ★★★ |

国鉄末期で合理化が進み「無人化」によって入場券の発売駅が大幅に減ってしまいましたが、100円券と並んで発行期間が長く、比較的集めやすい120円券です。

硬券入場券の収集が活発だったのもこの時期で、「無人化」の情報をいち早く知ったコレクターが「最終額面」の入手を求めて動き回っていたと聞いています。「無人化最終日」が特に珍重されるものとされ、「無人化最終日」発行の入場券が大量に残っています。

例示した、根室本線・西和田駅、鹿児島本線・高尾野駅の硬券入場券は、いずれも「最終額面」で「無人化最終日」の発行です。しかし、当時は無日付で売ってもらった入場券に、あとで日付をいれる、いわゆる偽日付と呼ばれる行為も横行していたようです。

120円券以降の「最終額面」「無人化最終日」発行の入場券については、これらの背景から投機的に大量に入手されている駅もあり、現在ではほとんど珍重されなくなってしまった券も多いのが特徴です。

とはいえ、現在これほどまでに120円券以降の入場券が現存しているのは、当時活発に収集されていた結果でもあります。また、現在でも「最終額面」「無人化最終日」など、当時の硬券入場券の発売状況を体系的に知ることができるのは、情報をまとめた書籍が刊行されるなど、先人の努力によるものであることを忘れてはなりません。

130円券

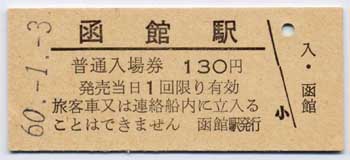

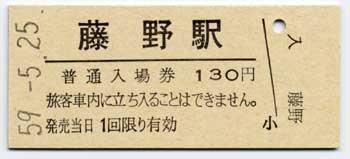

|  |

| 函館本線・函館(はこだて)駅 | 中央本線・藤野(ふじの)駅 |

| 発行期間 | 昭和59年4月〜昭和60年4月 | 買取強化度 | ★★ |

この運賃改定時から東京、大阪の電車特定区間にある駅は、入場料金が120円に据え置きとなり、これまでの120円券が継続して発売されていきます。

140円券

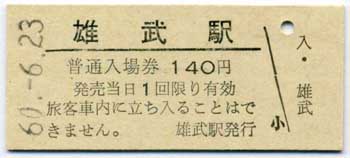

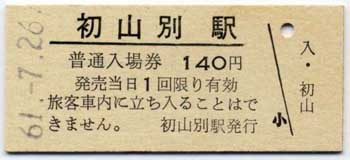

|  |

| 興浜南線・雄武(おうむ)駅 | 羽幌線・初山別(しょさんべつ)駅 |

| 発行期間 | 昭和60年4月〜昭和62年3月 | 買取強化度 | ★★ |

国鉄最後の額面となる140円券です。北海道の特定地方交通線として廃線になった、興浜南線・雄武駅、羽幌線・初山別駅の硬券入場券を例示しました。興浜南線は昭和60年7月、羽幌線は昭和62年3月にそれぞれ廃線になっています。

特定地方交通線の硬券入場券ですが、廃線直前までに大量に売られていたことから、残念ながら希少価値は認められないことが多いです。記念乗車券、記念入場券の評価が低いのと同じ論理です。雄武駅の140円券は、わずか3ヶ月間しか発売されなかったのですが…。

湧網線・浜佐呂間駅の100円券のように、廃線より前に110円券あたりまでに「無人化」された駅には、希少性が認められています。

|  |

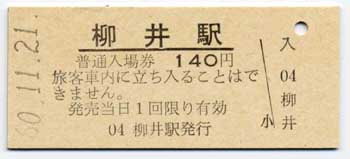

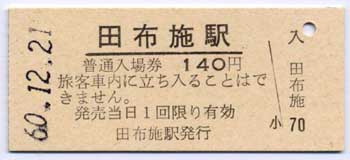

| 山陽本線・柳井(やない)駅 | 山陽本線・田布施(たぶせ)駅 |

140円券でもう一つ興味深いエピソードは、収集家や業者が国鉄に働きかけて調製された硬券入場券が存在したことです。1ロット100枚単位で、まとめて引き取ることを条件に印刷できたようなのです。山陽本線・柳井駅は昭和51年7月、30円券のときに「軟券化」された駅で、このようなことが無ければ、柳井駅の後期券を見ることはできませんでした。

そして昭和62年4月1日の国鉄民営化を迎え、硬券入場券も「JR券」というカテゴリーとなり、心機一転コレクターによる収集が続けられていきます。

- 国鉄の硬券入場券(前期・10円券〜60円券)

- 国鉄の硬券入場券(後期・80円券〜110円券)

- 国鉄の硬券入場券(後期・120円券〜140円券)

- JRの硬券入場券(発区分記号の導入)

- JRの硬券入場券(JR日付という考え方:国鉄時代の残券)

- JRの硬券入場券(JR日付→JR券で印刷場が変わる例)①

- JRの硬券入場券(JR日付→JR券で印刷場が変わる例)②

- JRの硬券入場券(JR日付とJR券で区別が難しい例)

- JRの硬券入場券(2つの印刷場を持ったJR西日本)

- JRの硬券入場券(JR東海で発区分記号が入る例)①

- JRの硬券入場券(JR東海で発区分記号が入る例)②

高価買取のご案内

当店では、鉄道・バスをはじめとする各種乗り物の切符、硬券入場券・乗車券・特急券・車内補充券・乗車記念証など、鉄道関係のコレクションアイテムを高価買取しております!

日本唯一のネット専業専門店がお客様の商品を誠実に査定させていただきます。査定は無料にて承っております!お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください!

| お電話 | 090-2652-0586 |

| メール | satei@kippu.biz |

| お問い合わせフォーム | |